Biennale Musica Se a Venezia la memoria sposa l’hi-tech

- Scritto da Assomusica Roma

- Pubblicato in Attualità

VENEZIA

IL TEMPO? In teoria è pura astrazione. In pratica è un perno concreto del fare musica. C’è inoltre la visione dello sviluppo ( temporale, appunto) della musica nei secoli, che si può rifiutare o accogliere. Mirare alla novità assoluta o tener conto della tradizione? Ricordare o dimenticare? Fissarsi sul futuro o scrivere in base alla storia? Sono queste le domande centrali della composizione musicale odierna.

Quest’anno il fattore-tempo è la chiave della Biennale Musica di Venezia, che si pone come tema la memoria, senza la quale «vivremmo un eterno, insignificante presente», sostiene il compositore Ivan Fedele, direttore del festival che si svolgerà dal 2 all’11 ottobre.

Fedele tifa per gli autori che «hanno esercitato una nozione sana di memoria, senza resuscitare pedissequamente gli stilemi di un’epoca ma cercando un humus in cui affondare le radici della modernità». Non bisogna considerare il passato un paradiso perduto, sostiene: «Solo i capolavori sono sopravvissuti, mentre intorno c’era molto altro che è scomparso. Grazie al movimento circostante sono emersi i Mozart, i Beethoven e i Verdi. Il dinamismo degli orientamenti produce genialità». Oggi, a dispetto della scarsità di lavoro, «la vivacità delle estetiche è straordinaria ».

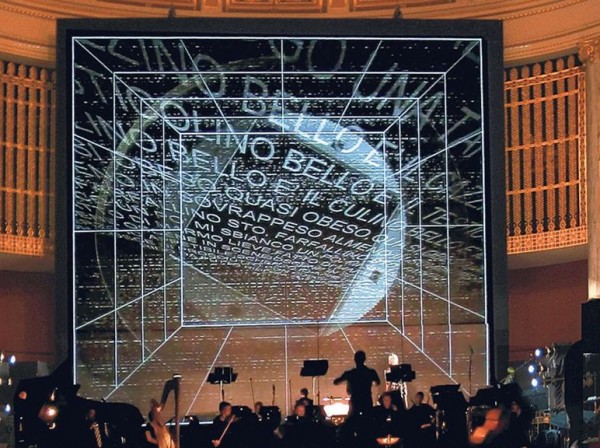

L’inaugurazione del programma è affidata al Klangforum Wien e all’affresco video-musicale Parole di settembre , per tre voci e grande ensemble, con musica di Aureliano Cattaneo: «Qui un’installazione video realizzata in tempo reale prende spunto da testi di Sanguineti dedicati alla pittura del Mantegna e al suo Cristo deposto », spiega. «Ciò che vediamo sullo schermo reagisce contrappuntisticamente alla musica, recepita da sensori. I parametri del suono si riflettono nelle immagini che si modificano di conseguenza. Una memoria visiva appare così rivitalizzata dalla contemporaneità».

I video di David Ryan accompagnano il concerto multimediale di Nicola Sani, «dove la memoria è intesa come mappa di un codice genetico capace di rinnovarsi continuamente».

Fra gli esiti più emblematici dell’accostamento fra antico e nuovo ci sono i recital di due pianisti, Giuseppe Albanese e David Greilsammer: «Il primo ripercorre la letteratura pianistica ungherese da Liszt a Ligeti, passando per Bartok. Il secondo esegue Scarlatti e Cage nello stesso concerto: seduto fra due pianoforti, alterna le sonate barocche al compositore americano, mostrando che Scarlatti e Cage hanno applicato modi altrettanto inventivi di usare la tastiera».

Il Leone d’Oro alla Carriera tocca al «rivoluzionario del teatro musicale» Georges Aperghis. La sua pièce Machinations adotta «un linguaggio immaginario, che combina fonemi legati solo a un senso emozionale. La parola è oggetto musicale con risonanze che vanno all’indietro, fino alle origini dell’espressione orale».

Oltre agli omaggi ai campioni Lachenmann e Boulez, spicca il tributo a Giuseppe Sinopoli, direttore d’orchestra e compositore scomparso nel 2001. Il suo

Souvenir à la mémoire , per ventidue strumentisti e tre voci femminili, rimanda formalmente alle sinfonie di Mahler ed evoca «la memoria come archeologia del futuro e proiezione della modernità nel passato», afferma Fedele.

I giovani esecutori sono stati selezionati nell’ambito del progetto College-Musica 2015, che ha plasmato un ensemble per l’occasione: «In un mondo dove le orchestre chiudono, noi ne apriamo una apposta per fronteggiare questa partitura di altissimo profilo ».

FONTE: La Repubblica

Ultima modifica ilVenerdì, 02 Ottobre 2015 13:38

Ultimi da Assomusica Roma

- TIMmusic ONSTAGE AWARDS assegna in collaborazione con ASSOMUSICA 5 premi speciali a VASCO ROSSI, JOVANOTTI, LIGABUE, NEK E J-AX.

- Il Bataclan di Parigi riaprirà entro la fine dell'anno

- Premio Assomusica 2016, vince Chiara Dello Iacovo

- Concerti, biglietti, prezzi, bagarini, secondary ticketing: la verità vi farà male (lo so)

- Boom di spettatori per i concerti